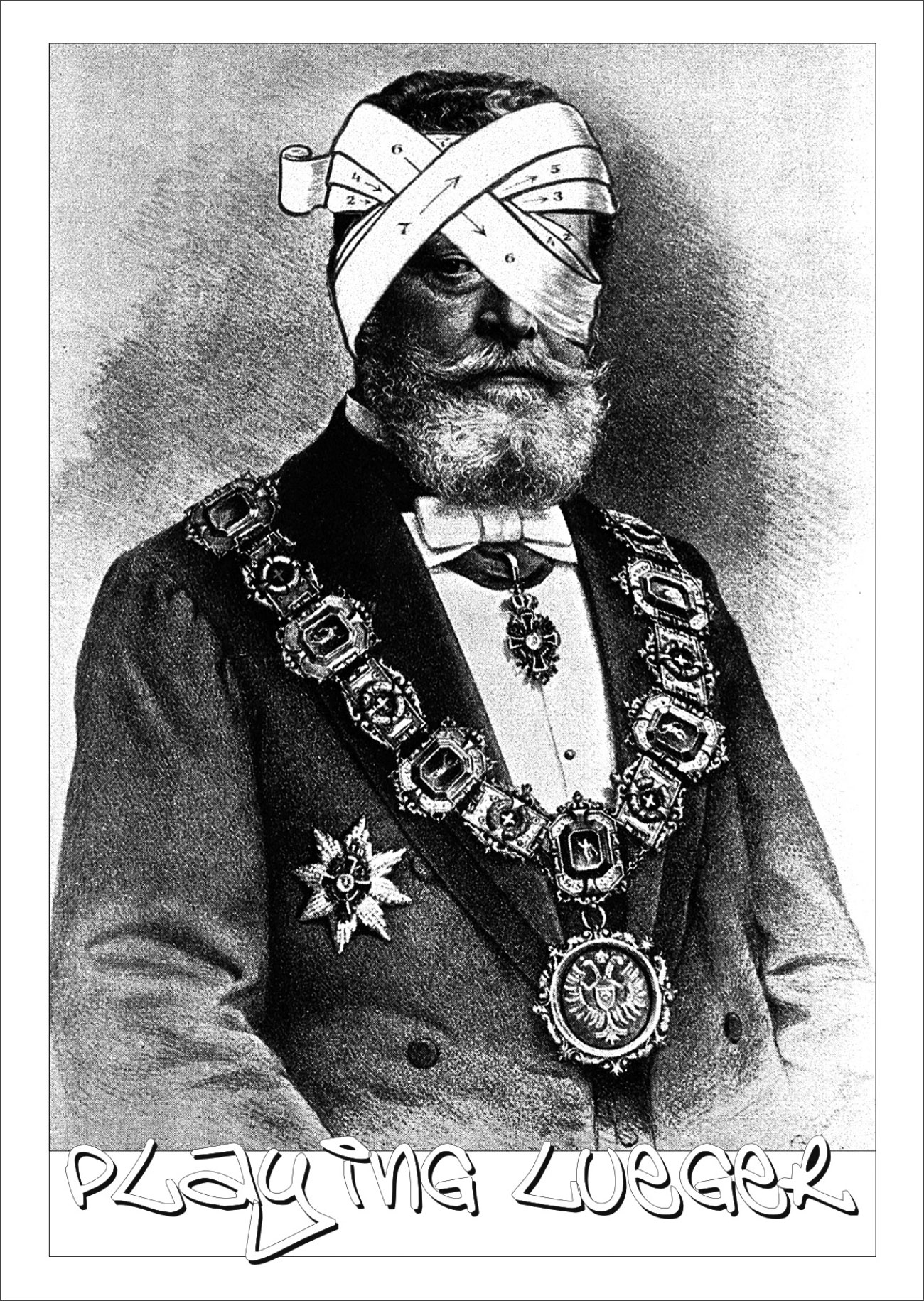

TONSPUR_display #14 • Arye Wachsmuth & Simon Wachsmuth • Playing Lueger/Aktion

2025

Installation mit Foto und Text

Abmessungen variabel

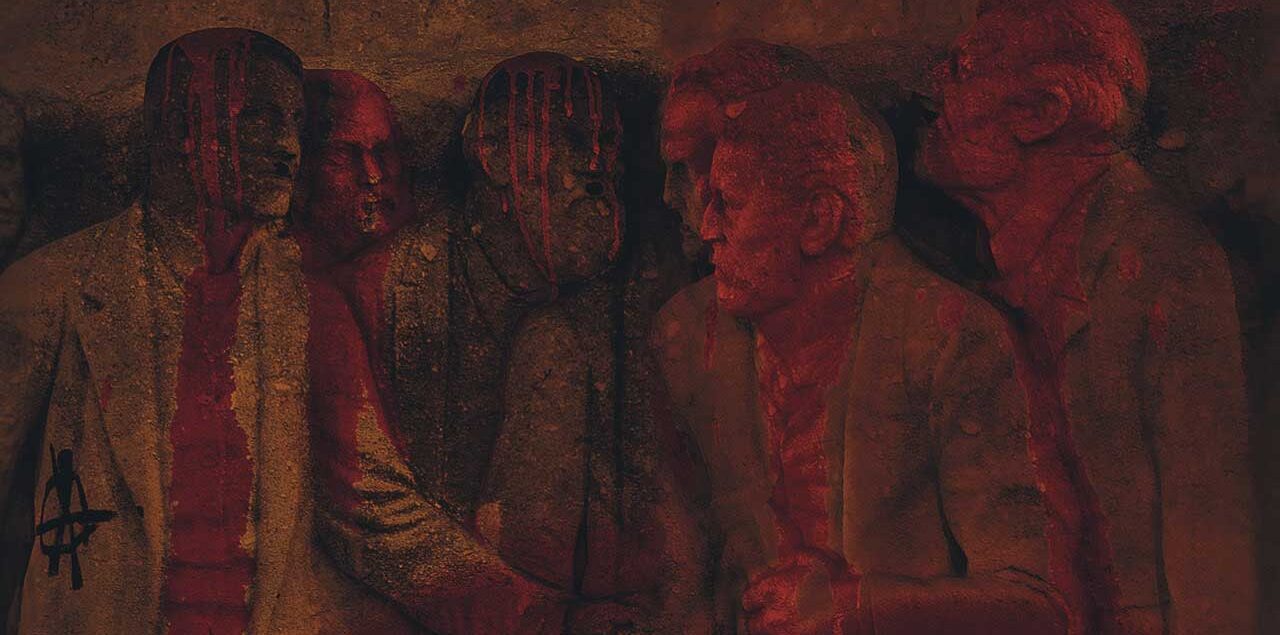

Bearbeitetes Foto (digitale Collage) zur Aktion der Tonaufnahme an der Skulptur Karl Luegers auf dem Dr.-Karl-Lueger-Platz in Wien, Oktober 2025. Als Grundlage der Klangarbeit Playing Lueger für die TONSPUR_passage, wurde mit einem Schlägel ein Ton von der Skulptur aufgenommen und anschließend elektronisch bearbeitet.

© Bildrecht, Wien 2025

In der Geste des Schlagens liegt Ambivalenz – und ein Moment des Humors. Einerseits steht das Schlagen für Gewalt: eine physische Handlung, die Verletzung hervorrufen kann. Andererseits ist es nicht ausschließlich destruktiv. Ohne Schläge lässt sich kein Ziernagel ins Holz treiben, kein Obers steif schlagen, keine Trommel zum Klingen bringen.

Gewalt kann körperlich, psychisch oder verbal auftreten. Auch Sprache kann verletzen – wie die Polemik des Politikers Karl Lueger zeigt, die als Beispiel für ausgrenzende und hetzerische Rede gilt.

Das Schlagen auf seine Statue – zur Erzeugung des akustischen Ausgangsmaterials der Klanginstallation mit gleichem Titel für die TONSPUR_passage – kann als Geste des Widerstands oder der Kritik gelesen werden. Es verweist einerseits auf den Körper des Politikers als Symbol von Macht, der durch den Schlag akustisch aktiviert und neu interpretiert wird, und andererseits auf den Raum, der dieser Person in der Öffentlichkeit eingeräumt ist. Der entstehende Klang ist Spur und Dokument zugleich – eine hörbare Provokation der Repräsentation.

Statt die Statue nur zu betrachten, wird ihre Materialität hörbar. Der Klang offenbart etwas über die Substanz der Macht: massiv, hohl, fragil oder widerständig. Er zeigt, dass Repräsentation veränderbar ist – durch Berührung, Geste und Aktion.

Der Schlag bringt Vergangenheit zum Schwingen und erzeugt Resonanzen in der Gegenwart. Das Echo lässt sich als Antwort verstehen – als Reflexion des Materials jenseits von Zustimmung oder Ablehnung. Klang wird hier zur Form der Aneignung. Das Denkmal verliert seine Stille und wird zu einem Instrument. Die starre Repräsentation verwandelt sich in einen lebendigen Prozess.

Die Schallerzeugung verbindet sich mit der Resonanz des Raums und öffnet einen Dialog zwischen Figur, Stadt und Gesellschaft. Der Klang überschreitet die Grenzen des Materials und bindet das Werk in sein akustisches Umfeld ein, in dem der öffentliche Raum selbst zur Resonanzfläche gesellschaftlicher Bedeutung wird.

Ob sich die Klänge überlagern oder ergänzen – und ob das Kunstwerk schlagfertig ist – bleibt offen. Wie der Schall im Raum verliert sich auch diese Frage in Resonanz: eine Bewegung ohne Ziel, deren Richtung weder kontrolliert noch vorhersehbar ist.

Link zur TONSPUR 95 • PLAYING LUEGER

© 2025 Arye Wachsmuth & Simon Wachsmuth